儒家哲学的主要课题:理性与情感

推荐阅读

本周热门

- 张君励是谁?张君励在儒学方面有什么成就

- 盐铁会议的经过是怎样的?盐铁会议故事简介

- 刘述先与中国儒学的故事 刘述先的故事

- 什么是名家学派?名家学派简介

- 论朱熹哲学的世界历史意义

- 孔子问礼的故事由来是什么?孔子问礼简介

- 儒家八派有哪八派?儒家八派简介

成德践履,达则兼济天下,穷则独善其身,这是儒家的不易信条。“亲亲、尊尊”的德性伦理,是儒家义理的核心内容。在先秦,孔子首次为儒家的德性伦理提出了一个合理可靠的论证,其核心在于情感原则。在孔子之前,“人为什么要过道德生活”这个命题是和具有人格神色彩的天、帝关联在一起的。孔子的仁学,以情感为第一原则,以理性和情感的统一为主线,开创了以“道德何以可能和何以必须”为根本课题的儒家哲学。孔子的仁学中,天的人格神意味淡化,而道德实践的主体-人的作用凸显,以亲情为起点的情感原则和有别于认知理性的实践理性原则双翼并举,最终指向一条随心所欲而不逾矩的成圣之路。道德何以可能?何以必须?要解决这个问题,最重要的,就是要找到一个普遍性的原则。孔子从孝、悌这种真真切切的可感可验的家庭亲情为出发点,为他的仁学体系建立了一个普遍性原则-情感。孔子认为,人是有情感的生灵,每个人从一出生,就有“三年之爱于其父母”,从出生到老死,时时刻刻都处于父母、兄弟、朋友等五伦的情感互动之中。情感生活是每个人都无法逃避的;人又是有理性的生灵,每个人都能从“有限”的爱亲推广到“无限”的爱人。既然情感是必须的,而且又可以是普遍的,因此,德性伦理就完全可以也完全应该有共同的,不因人、因时、因地而变的标准。这样,孔子的仁学就为“人要过有德性的日常生活”提出了一个合理的论证。还应该强调的是,情感原则,是内在的。因此儒家哲学注重体验、体证。孔子为儒家哲学建立的主体性原则,以情感为核心的情感和理性相统一的原则,对后世儒学产生了决定性的影响。孟子的“恻隐之心人皆有之”,实际上就是指恻隐之情人皆有之。孟子的“义在内”,“仁义内在”的论述,是对孔子建立的情感原则的内在性和普遍性的进一步论证,而且有了新的内容。孔子建立的情感原则,是从孝、悌的亲情而来的,其主要特点是真实无伪,孔子是用“人之生也直”这一说法来说明此点的。真实的情感在理性的提撕下成为“爱人”的普遍情感,并在实践过程中,无过无不及地表达为礼仪,也就是外王层面。在孟子的时代,对“情”的讨论进一步深入了。(郭店竹简有很多这方面的资料)孟子承继了孔子的义理规模,认证了情感原则的内在性和普遍性,但他比孔子更进一步,他在源头上,把情感认定为是“善”的,以“恻隐之情”来讲“情”,就是说,情之本是善的,这体现在他的性本善的说法中。“性本善”就是“情本善”。爱是情,但是,爱也有个是非对错,“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。”这样的恻隐之情,已经是知是知非的理性的情感了。也就是说,孟子把在孔子处必须交付给理性的,要在实践过程中予以调节才得以无过无不及的情感简洁地浓缩到他的本善之情中。因此,在孟子的理论中,他很少言及“中庸”,很少言及在孔子处时时要言及的以理性调节情感。因为,孟子的本善之情已经具有理性的品格,即无过无不及的中庸品格。这样,在孟子处,重心就着落在如何把这个本善之情“扩而充之”了。当然,扩而充之,这也涉及到了人的理性的作用。儒家义理的核心是情感和理性,即便象孟子,已经把理性品格内化在本善之情中,他也同样强调在道德实践过程中,理性是不可或缺的。《中庸》说,“喜、怒、哀、乐之未发,谓之中。发而皆中节,谓之和。”喜怒哀乐当然是情感。这是强调了情感的内在性和普遍性。用“天命之谓性,率性之谓道”的表述把孔子仁学的核心原则-情感原则完全肯定下来,并做为成人之“道”的出发点,同时,强调“发而中节谓之和”,也就是说,在成德践履的过程中,理性的调适功能同样不可忽视,所以才要“修道之谓教”。《中庸》的思想和孟子的“性本善”的学说,都是在孔子开出的义理框架内的,核心在于情感原则,理性和情感的关系是其中的主线。通常把“天人合一”做为先秦儒学的指归,似乎并不确切。先秦儒学是基于内在情感的主体性道德哲学。先秦道家,基于批判人的理性的有限性,以“形而上的负的方法”实现人对自身理性的否定性的超越,才是一种天人合一的理路。而先秦儒学,从孔子开始,把情感作为道德实践的出发点后,天就基本上只是个虚位,而同时,对人的理性是作正面的评述的,不然,何以言“克己复礼”?何以言“修身”?如果说在孔子处,还有“天何言哉,四时行焉,百物生焉”的感叹,到了孟子和《中庸》,就只讲知天、事天,讲君臣、父子、夫妇、昆弟、朋友之交是天下之达道,进一步把情感原则作为道德践履的出发点和核心,并把这一内在而普遍性的原则完全肯定下来。正因为情感原则,儒学才要讲体验、体证,它有别于思辨的道家智慧,不需要形而上的体系的完美构造;正因为实践理性原则,儒学才需要修身,才需要道德践履,由此成圣之道是个死而后已的永无止境的过程,需要慎思,明辨和笃行,需要不断学习和反省。而先秦道家则是种境界形态的思辨哲学。

汉代董仲舒以天人感应说来重建儒家的纲常伦理,是有其深刻的社会和政治原因的。在董仲舒的理论中,天是赏善罚恶的绝对至善的人格神。这是一种神学目的论思想。从儒学内部的发展来看,他的这一理论是和孔孟儒学异质的,关键之处就在于他不象孔孟那样把情感作为纲常伦理的出发点和核心原则。因此,他就必须张扬人的理性。在神学目的论的大框架下,他同时极力张扬了作为道德实践主体的理性,从这个意义上说,他并没有背离儒家,而且,还作出了他的独特贡献。同时,他的目的论思想,在一定意义上,为宋明理学的自然目的论提供了思路。

魏晋间玄学思潮起。有无之辨和名教与自然的关系成为这一时代的主要课题。在政治和社会层面上,儒家的纲常伦理并没有受到大的挑战。而如果纯粹从思想史的层面看,玄学反倒为儒家的道德伦理作了形而上的论证。这是一种时代背景下的儒道合流。玄学为儒家道德哲学提供了一种思辨的方法论,到了宋明理学时期,就发展为儒学的体用论了。郭象的理论,认为名教和自然不是对立的,而是统一的,裴頠的崇有论则认为名教不可越,而王弼的贵无论是最具有形而上的理论色彩的,认为必须越名教而任自然,但是,王弼仍然声称孔子是圣人。圣人有情无情论,也是当时论争的一个大问题。我们可以看到,孔孟儒学的两个基本要素理性和情感,在玄学思潮中都得到了相当充分的讨论。贵无论和贵有论,实际上都对人的理性能力进行了深入探讨,再加上情感问题的重新提出,自然这一概念的重新阐释,这些都开启了有宋一代新儒学的先驱者们的思路。

真正对儒学义理构成挑战的是佛学。佛教于东汉时期传入中国,魏晋期间有个大发展,而到了隋唐,是其鼎盛时期。华严宗、唯识宗、天台宗,尤其是禅宗的盛行,使得儒家道德哲学受到了前所未有的挑战。在现实的社会政治层面,儒家的纲常伦理依然是占统治地位,但是,有识之儒者清醒地看到,如果儒家仁义的内圣之学已然动摇,那纲常伦理的外王层面的大厦就岌岌可危了。韩愈、李翱等人作了重建人文价值体系的尝试。韩愈的《原道》辟头就说,“博爱之谓仁,行而宜之之谓义”。他在《原性》中进一步提出性三品说,认为性是与生俱来的,情是接于物而生的,性的内容是仁义礼智信,情则包括喜怒哀惧爱恶欲。李翱在《复性书》中,则明确提出,要为儒家义理立性命之源,他说,“人之所以为圣人者性也,人之所以惑其性者,情也”。他们试图找到一个内在的普遍性的原则,重新来论证儒家德性伦理。他们在儒家经典中以《大学》和《中庸》为据,这也是一个贡献。从这个意义上来说,他们是上承先秦儒学,而下启宋明理学的。然而,他们对孔孟儒学的义理核心并没有把握住,对佛学之于儒学义理的真正挑战之处看得不清,因此,他们没能建立一个符合时代要求的新儒学。这个历史性任务有待于来者。

延至北宋初期,宋初三先生胡瑗、孙复、石介,高举反佛老二氏的大旗,可是,他们基本上还是着眼于社会政治层面来应对佛学,力斥其逃君臣之礼,去父子之情,绝夫妇之义。公正地说,他们从韩愈、李翱走到的地方又往后退了一步。他们只是尝试重建仁义道统。而实质上,不破就不能立。如果不能把握儒学义理的根本精神,和佛学对儒学德性伦理的挑战究竟在何处,就不可能重建新儒学。

这个历史性的任务,落在了北宋理学的代表人物周敦颐、张载、程颢、程颐身上。在考察他们对新儒学的建立各自做出了什么样的贡献之前,我们有必要先大体地描述一下佛学理论主要在哪些方面对儒家学说构成挑战甚至可以说是致命的威胁。大致可以从宇宙论、人生论、心性论来说。佛学认为,山河大地一切皆是虚幻,宇宙万物是人心生灭妄想所生之虚幻之境;生死是可以轮回的,人的形灭了,神仍在,不断地轮回。人生是个苦海,爱嗔痴三毒使得人生在世,永无快乐之时。心是作用心,万法唯心。万物皆因缘而生,缘起而性空,总之,诸行无常,诸法无我,一切皆空。实际上,我们可以简单明了地这么说,佛学理论把儒家义理中的两大要素理性和情感毫不留情地击碎,这是釜底抽薪之举,这种挑战是极其严峻的。强调亲亲、尊尊,以孝悌为仁义之本的纲常伦理,不管是以情感为出发点和核心的孔孟仁学,还是以理性为出发点和核心的荀子的礼学,还是预设了纯粹至善的人格神的董仲舒的天人感应说,在被抽掉了理性和情感两大要素之后,确实是大厦将倾。内在的普遍性的原则无法建立,内圣层面无法挺立,那外王层面更是无从谈起。佛学的根本理论已经把理性和情感的不可靠和不确定性说得很透彻了,如果只是简单地重新以情感或理性作为内在普遍性原则,名之曰性命之源,那是一种无视佛学挑战的作法,至少是无法与之相衡的。如何重新找到一个无可置疑的基点,找到一个完全可靠的内在普遍性原则,从而为儒家义理寻找一条出路,为道德何以可能和何以必须的问题重新予以论证,这就是北宋理学的急切的历史性课题。

考察北宋理学这几位代表人物,时刻必须关注以下两点:其一,他的理论如何回应和反驳佛学?其二,他的理论找到了什么样的内在普遍性原则,来重建儒家的德性伦理?不用这两点来衡量一个理论体系,那很可能要么失之简单,要么失之附会。以下我们略微评述一下周敦颐、张载、程颢、程颐几位代表人物。

《太极图说》和《通书》是周敦颐的主要著作。其特点是以《易传》为文本依据,以阴阳五行说构造宇宙论模式,宇宙万物生生不息,来自太极之动静。实际上,本源是无极也罢,是太极也罢,都是次要的,这里,最值得注意的是,周敦颐以此来回应佛学的山河大地皆幻的宇宙论,彼言一切皆为“假有”,我则言一切皆“真实”,彼言“虚”,我则言“实”。天地万物一切皆实,这确实是很关键性的一点,如果一切皆是虚幻,礼义仁智信从何谈起?所以,周敦颐从此点入手,以回应佛学,是大有功于儒学的。在他之后,儒家无一例外地,或言阴阳五行之变化,或言气之流行,都是为了回应佛学的山河大地一切皆幻之说的。周敦颐认为人得五行之气而贵为天地之灵,而“圣人定之以中正仁义…立人极焉”,人极其实就是人之性,就是他找到的一个内在而普遍的原则。在《通书》中,他更进一步,以“诚”来说明这一内在而普遍的原则,诚是内在的性命之源,是周的理论中的基点。诚既是万物化生之源,也是人的仁义礼智信的德性伦理生活之本,是内在于人的普遍原则。先秦儒学在论证人要过德性伦理生活时,并不涉及宇宙论,而是直接从人的情感存在出发。作为北宋理学的第一个理论体系,周敦颐的以“诚”为核心的理论,把宇宙论与德性伦理相关联,正是为了回应佛学的挑战,而做出的一种返本开新的尝试。佛学的宇宙论和其心性论是紧密相联的,山河大地一切皆幻的宇宙论是万法唯心,缘起性空的佛学心性论的必然的逻辑的推演。相应地,周敦颐也用天人合一的模式回应佛学。太极或曰诚,是宇宙的本体(本体这一范畴,无疑地是来自玄学和佛氏,先秦儒学是没有也不必要有这个范畴的),也是道德实践主体-人的本体,展开为仁智礼义信五常,为德性生活之依据。宇宙的本体-诚是仁义本体的担保,如此,他认为,就为儒家人文价值的重建找到了一个可靠的基点。还有,更值得注意的是,周敦颐认为,诚是百行之源,亦是人性之源,把宇宙论和人性论融为一体,其背后的理论模式是“天人合一”。前面我们谈到,先秦儒学是没有这个天人合一的模式的。《中庸》中讲天命之谓性,看起来似乎是把天和人关联在一起,实质上,只是为了表明“性”的内在普遍性的特质,而性又是指未发之喜怒哀乐之情,并明确指出,这是“天下之大本”,《中庸》的理论并没有什么天人合一的理路。要有天人合一的理路,前提必须是目的论思想。董仲舒的天人感应论就是一种神学目的论。而周敦颐的诚既是宇宙万物之源,又是仁义礼智性之源,这是自然目的论的思想。从宋明理学的发展我们可以看到,自然目的论的思想为新时期的儒学重开生面,是回应佛道二氏尤其是佛学理论的最强大的武器,自然目的论的思想对儒学的发展其功至伟。朱子尊周敦颐为理学的开山祖师,良有以也。人为什么要过德性伦理生活?德性伦理有没有普遍的标准?儒家就是要解决这个问题的。在先秦,孔孟以人的情感这一内在而普遍的原则来论证此命题,北宋理学承继了这一问题,并依托于自然目的论,在更高的层面来论证“道德何以可能和何以必须”。人应该过德性伦理生活,而且这是人的使命,是人生在世的目的。道德践履之路就是人完成其使命之路。人一生在世间,就走在了这条成圣的终极关怀之路上。但是,天地间阴阳化生,动静无已,万物生生不息源自太极(或曰诚)本体,这一论断是理性的独断么?“有限”的个体是何以可能在道德践履之路上实现其“成人”之目的?万化之源的太极(诚)本体又是如何成为“人极”的呢?周敦颐是以“圣人定之以中正仁义”这一说法来衔接天道和人道的,还未能从理论上贯通天道与人道,合而为一。所以,天人合一在他那里,似乎只是个境界形态。玄学的体用论是种境界形态的形上学,而从六祖慧能起,禅宗已经提出“砍柴挑水,皆是妙道”,这意示着佛学已经试图从境界形态的天人合一之学转出来,向人间佛学转化,开始切近地指点即人即佛。再加上佛学对人的理性和情感的正面意义已经消解得让儒家几乎没有立足之地,因此,对儒家而言,自然目的论如果要稳稳地站住脚跟,那么对人的理性和情感这两大要素就要重新加以审视和肯定。这样,自然目的论才能真正成为批判的武器。自然目的论的思想在周敦颐处并未展开,也未完善,不过,作为理学先驱,周敦颐开启了新儒学的康庄大道。

张载怀着“为天地立心,为生民立命”的宏愿,为新儒学构造了一个完整的理论体系,堪称北宋理学的巨擘,如果从哲学体系的营构上讲,恐怕程颢、程颐也不能与之相比。对张载理论的考察,我们仍然从如何回应佛学和如何寻找到一个内在而普遍的原则两点入手。《正蒙》是张载的主要著作。“太虚”这一范畴是张载的独特的理论贡献,“太虚即气”和“心统性情”是其两个主要命题。“太虚无形,气之本体,其聚其散,变化之客形尔;至静无感,性之渊源,有识有知,物交之客感尔。客感客形与无感无形,惟尽性者一之。气之聚散于太虚,犹冰凝释于水,知太虚即气,则无无”。以太虚即气,回应佛氏的山河大地皆幻之说;以德性之知和见闻之知的划分,消解佛氏的理性的有限性和不可靠性的论断。太虚与气,似乎是体用关系,而且,即体即用。对照周敦颐的理论,可以看到,张载以“气”统赅阴阳五行之化生,但“太虚”并非周敦颐的“太极”,也就是说,太虚和气并不是体用关系那么简单。实际上,太虚有个基本特点在张载的理论体系是最关键的,不知是什么原因,他本人没有明言,或许自己也没有完全意识到,也许这就是二程说他有苦心极力之象之所在。太虚的基本特点就是“生”,甚至可以直接了当地说,太虚就是天地万物之“生”性,太虚即生,这在张载的理论中简直可以说是呼之欲出了,可惜他没能以“生生”为基点营造其理论体系,只差一步之遥。“生生”正是后来二程为新儒学体系找到的一个真正的无可置疑的基点。二程理论以天理为核心,天理的根本特点就是“生生”,二程反复强调,生生之谓易,天只是以生为道,人亦是以生为道。依“生生”义,人的理性和情感的正面意义就重新得到了肯定,新儒学的自然目的论才真正有了无可置疑的立足点。我生故我在,这简直可以说是儒学在宋明时期重新焕发活力的根本原因所在。二程之后的儒学,尉为大观,重放异彩,无不得力于此一根本性的基点。如果说,在先秦,孔子以情感为核心,为内在的普遍性原则,始建立起儒学义理框架的话,那么,宋明理学正是以生为核心,为内在的普遍性原则,建立起新儒学的理论大厦的。

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

这里要说说周朝时候后宫的编制,也就是天子究竟有多少个法定女人。据《礼记》中介绍,天子的后宫归王后领导,王后以下,是三个夫...详情>>

周总理本是个笑口常开,“宰相肚里能行船”的人物,并且笑起来很有感染力。他开怀大笑时,常常是双手抱臂,把头向后仰去,笑声响...详情>>

三国有很多有意思的人,也有很多颇受争议的人。下面,我们就一起来看看三国中最受争议的是谁?三国中,号称万人敌除关羽外,还有...详情>>

杨贵妃体重138斤?唐人“丰肥浓丽、热烈放姿”,以肥为美,世人公认。有野史考证:杨贵妃身高1 64米,体重138斤。这个数字是否...详情>>

景丹(?-26年),字孙卿,冯翊栎阳(今陕西省西安市阎良区武屯镇)人,东汉开国名将,云台二十八将第十位。景丹在王莽政权时期担任过...详情>>

鳄鱼觅食游向岸边 女子抄起拖鞋一顿“暴打”

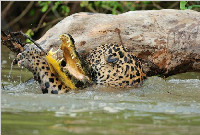

鳄鱼觅食游向岸边 女子抄起拖鞋一顿“暴打” 巴西美洲豹制服食人鳄鱼 场面令人咋舌

巴西美洲豹制服食人鳄鱼 场面令人咋舌 实拍90年代美俄女囚阴暗生活 下面伤痕累累

实拍90年代美俄女囚阴暗生活 下面伤痕累累 惊呆!女艺术家大街上拉男人随便摸隐私部位

惊呆!女艺术家大街上拉男人随便摸隐私部位 年轻情侣校园内公然欢爱 竟然如此大胆

年轻情侣校园内公然欢爱 竟然如此大胆 爆笑恶搞视频女人打架大盘点!个个都是武林高手!

爆笑恶搞视频女人打架大盘点!个个都是武林高手! 揭秘最没人性的女子监狱 犯人行刑前必须被男人破身

揭秘最没人性的女子监狱 犯人行刑前必须被男人破身 国人亲历曼谷红灯区 火辣服务让人受不了

国人亲历曼谷红灯区 火辣服务让人受不了 忘关摄像头!女主播直播垫E胸粉丝惊掉下巴

忘关摄像头!女主播直播垫E胸粉丝惊掉下巴 两只狗在忘情的啪啪 姿势多变 不料被被主人破坏了兴致

两只狗在忘情的啪啪 姿势多变 不料被被主人破坏了兴致 奥斯卡史上十大传奇女星,赫本上榜!

奥斯卡史上十大传奇女星,赫本上榜! 奥巴马青年时代罕见照,最后一张这样的事大家都做过吧!

奥巴马青年时代罕见照,最后一张这样的事大家都做过吧! 图说宋美龄的后半生

图说宋美龄的后半生 意大利永远的女神: 索非娅·罗兰

意大利永远的女神: 索非娅·罗兰 珍贵老照片:那些年霍金还能站着,拉登还在练柔道!

珍贵老照片:那些年霍金还能站着,拉登还在练柔道! 绝对罕见的毛泽东儿媳们靓照

绝对罕见的毛泽东儿媳们靓照 陪伴希特勒到死的唯一情人,自杀前一天才结婚

陪伴希特勒到死的唯一情人,自杀前一天才结婚 老照片:梦露歌星生涯中唯一一次劳军旧照

老照片:梦露歌星生涯中唯一一次劳军旧照 历史上真实的宫女照片

历史上真实的宫女照片 揭秘民国顶级名媛私生活 游泳冠军被迫当姨太太

揭秘民国顶级名媛私生活 游泳冠军被迫当姨太太